お正月の食卓に並ぶ「おせち料理」。

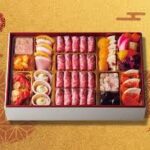

黒豆、数の子、伊達巻など、色とりどりの料理が詰められた重箱はまさに日本の伝統文化の象徴ですね。

でも、その「おせち」にはどんな歴史があるのでしょう?

この記事では、おせち料理の起源や意味、なぜ重箱に詰めるのかなど、知っておきたい基礎知識をわかりやすく解説します。

■ おせち料理の起源は「節供(せっく)」にあり

おせちの語源は「御節供(おせちく)」とされ、古代中国の五節句の風習が奈良・平安時代に日本に伝わったものです。

五節句とは以下の5つの季節の節目の行事:

| 節句 | 日付 | 行事例 |

|---|---|---|

| 人日(じんじつ) | 1月7日 | 七草がゆ |

| 上巳(じょうし) | 3月3日 | 桃の節句 |

| 端午(たんご) | 5月5日 | こどもの日 |

| 七夕(たなばた) | 7月7日 | 短冊に願いごと |

| 重陽(ちょうよう) | 9月9日 | 菊の節句 |

これらの節句に神様へ供える料理のことを「御節供」と呼びました。

特に正月の「人日」がもっとも重要視され、次第に“お正月料理=おせち”という意味になっていきます。

■ 江戸時代に今の形が完成

おせち料理が庶民にも広まったのは江戸時代とされています。

幕府が正月の儀式を重んじた影響で、庶民の間にも「正月には特別な料理を食べる」という風習が定着しました。

この頃から、

- 料理の品数が増える

- お重に詰める

- 縁起の良い意味を込める

といった、現代につながるスタイルが整っていきました。

■ 縁起を担ぐ料理たち:意味を知るとさらに楽しい!

おせちに入っている料理には、それぞれに「願いごと」が込められています。

| 料理 | 意味 |

|---|---|

| 黒豆 | 「まめに働く」「健康」 |

| 数の子 | 子孫繁栄 |

| 田作り | 五穀豊穣 |

| 昆布巻き | 「よろこぶ」の語呂合わせ |

| 伊達巻 | 知識・学問(巻物に似ている) |

| エビ | 長寿(腰が曲がるまで生きる) |

こうした意味を知ってから食べると、なんだか味わいも深まりますね。

■ なぜ「重箱」に詰めるのか?

おせち料理は基本的に「重箱」に詰められます。これは、

- 幸せを「重ねる」

- 縁起を「重ねる」

という意味があるからです。

また、お重にすることで保存性も高まり、正月三が日は台所に立たずに済むという生活の知恵も含まれています。

■ 令和のいま、進化するおせち

現代では、

- 和洋折衷の創作おせち

- 有名シェフ監修のフレンチおせち

- アレルギー対応・ヴィーガンおせち

- 一人前のおせち・ペット用おせち

など、形や内容はどんどん多様化しています。

それでも、「新しい年を無事に迎えられたことを祝い、願いを込めて食べる」という本質は昔と変わっていません。

■ まとめ:おせちは、日本人の「祈りのかたち」

おせちは単なる料理ではなく、

“家族の無事”と“新年への願い”を詰め込んだ伝統文化です。

次のお正月は、意味を知ったうえで味わってみてはいかがでしょうか?

きっと、いつもより心に残るお正月になるはずです。

コメントを残す